编者按:低空经济领域动作频频。11月18日,消息透露中央空管委拟于合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六城开展eVTOL试点,相关航线与区域规划已在筹备,部分空域授权地方政府管理,这标志着低空经济在政策推动下迈向新的实践阶段。11月17日,为期6天的“珠海航展”闭幕,一大批“高精尖”产品首发首秀,全方位展示航空航天及国防领域创新成果。11月5日,工信部低空产业发展领导小组第一次全体会议也聚焦其高质量发展重点任务,预示着低空经济将迎来更多的政策红利和发展机遇…… 低空经济作为战略性新兴产业与新质生产力代表,融合多产业,意义非凡。然而,低空经济的迅速兴起也引发了诸多讨论。低空经济为何突然大规模兴起?究竟是市场的真实需求,还是顶层设计和战略需要?面对这一新兴产业,我们应如何理性看待其发展现状?本文将围绕这些问题展开系列讨论,以期为读者提供理性、客观思考。

通用航空是低空经济的重要产业支撑,其发展已有70多年。此后,通用航空走向市场化,开发载客运输、空中游览、个人飞行等业态。低空已利用开发这么多年,为什么突然热闹起来?低空经济是市场真实需求,还是顶层设计需要?可以从产业兴起的经济理论因素进行分析: 市场对产品或服务的总体需求量大小,决定了产业发展的空间和潜力。2023年,我国低空经济规模突破5000亿元,达到5059.5亿元,增速高达33.8%。根据中国民航局的数据预测,到2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年有望达到3.5万亿元①。 需求的增长速度反映产业的发展前景。如物流配送领域对高效运输方式需求的不断攀升。美团2017年开始探索无人机外卖配送,已在多个城市开通31条配送航线,完成30多万个真实订单,需求增长趋势明显,吸引众多企业投身低空经济。 多样化的需求促使产业提供丰富的产品和服务类型。在低空经济中,不同场景如应急救援、医疗运输、私人出行等对飞行器和配套服务有不同要求,刺激产业不断创新和细分市场。 先进技术是产业兴起的核心驱动力之一。在低空经济领域,电动垂直起降飞行器(eVTOL)技术的突破起到了关键作用,让城市短途运输及特殊场景应用成为可能。同时,无人机在续航能力、载重能力、飞行稳定性、导航精度等方面取得显著进步。另外,相关配套技术的综合提升,例如通信技术、电池技术、电控技术、自动驾驶技术等逐步应用于低空飞行器的研发制造,为低空经济发展提供了技术支撑。 专业人才的培养和聚集、生产设备的购置、研发资金的投入等,都将影响产业的生产规模和效率。调研得知,以无人机制造企业为例,平均每家企业每年在生产设备更新上的投入超过千万元。低空经济行业的研发投入强度平均达到营收的10-15%左右。例如,一些eVTOL企业在适航认证和新技术研发阶段,每年投入的资金可达数亿元。《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,我国低空经济发明专利申请量从2014年的852件快速增加到2023年的14134件②。大量低空经济相关生产要素地投入使得产业能够不断突破技术瓶颈。 完善且协同良好的产业链有助于产业发展。低空经济涉及航空制造、运营服务、空域管理等多个环节,例如,在eVTOL产业中,航空制造与运营服务协同,前者依后者反馈优化产品,扩大生产规模;制造与空域管理协同,按要求设计飞行器并合理规划空域,保障安全与拓展业务;运营与空域管理协同,利用空域信息优化计划,提升效率与质量,还能规范并创新应用。各环节相互配合,从多方面降低成本、提高效率,为低空经济快速兴起创造良好条件,有力推动整个产业健康稳定发展。(三)政策与制度因素:政策鼓励、地方跟进及法规完善

国家层面高度重视。2021年2月,中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》,首次将低空经济写入国家规划。2023年12月,中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业;2024年1月1日起,《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行,标志着中国无人机产业进入规范化发展新阶段;2024年召开的中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与低空经济结合的物流新模式等。

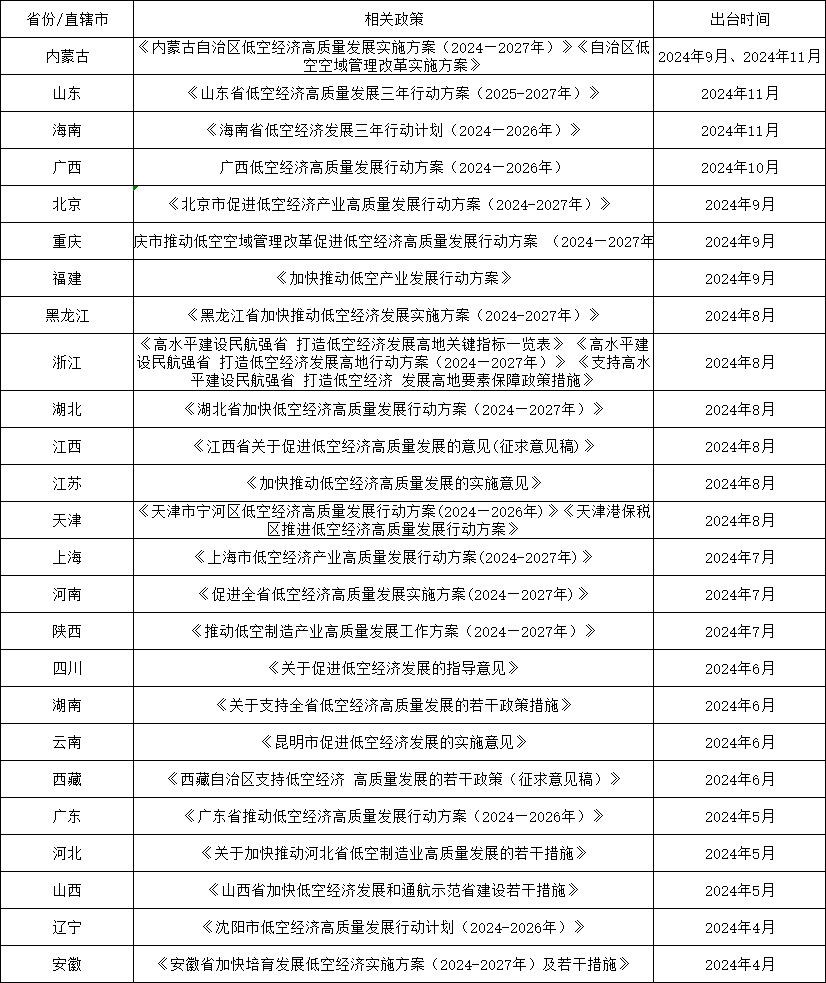

我国已有20多个省份将发展低空经济写入地方政府工作报告或出台相关政策,在产业规划、资金支持、项目审批、空域管理等方面给予税收优惠、财政补贴、产业规划等政策支持,争相布局低空经济,希望依托新技术拓展新市场。 合理的法规和监管制度为产业健康发展提供保障。2023年,国家空中交通管理委员会颁布《国家空域基础分类方法》,把空域划设为七类,非管制空域更适宜发展低空经济,对空域的精细划分让空域资源的使用者更有针对性地申请低空飞行活动。此外,适航审定工作不断推进,为低空飞行器的商业化运营提供了保障。例如,亿航智能的eH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局颁发的型号合格证和生产许可证,国内多家eVTOL企业也启动了适航取证工作。 地缘政治对低空经济发展影响显著。俄乌战争中无人机的大量运用凸显其战略价值,促使各国重新审视低空作战与侦察能力,进而推动本国低空经济相关军事应用研发投入。从国家战略需求看,加大政策与资金扶持,加速低空飞行器技术创新与产业布局调整,以期在未来地缘政治博弈中占据优势地位,增强国防与安全保障能力。 在经济下行压力下,寻求新动能成为关键。低空经济作为新兴领域,发展潜力巨大。其发展可带动航空制造、运营服务、技术研发等多产业协同进步,创造大量就业机会与经济效益。低空经济凭借创新驱动与广泛的产业关联,成为经济新增长点,有助于缓解经济下行压力,推动整体经济结构优化与转型升级。 综上,低空经济突然热闹起来是市场真实需求和顶层设计共同作用的结果。面向国家战略需求,在国防安全、边境管控、应急救援等领域,低空飞行器作用关键,地缘政治等因素促使各国强化相关布局与研发投入。面向民用市场需求,低空旅游、物流配送等需求猛增,低空产业可以为企业和从业者带来可观收益,且随着技术进步,更多应用场景正不断涌现并拓展。

在政策及市场不断加码下,低空经济已成为当下经济发展浪潮中备受瞩目的焦点领域,其火热程度从未停止攀升。然而,低空经济当下仍处于探索发展阶段,我们应从多维度理性客观看待。1.融资:投融资事件数量增长,但单笔融资规模相对较小。 低空经济领域的兴趣在增加,但单笔融资规模相对较小,说明行业整体还处于成长阶段。如沃兰特航空作为低空经济头部企业,2024年完成了多轮亿元级融资,这在行业内已属突出,但与欧美头部eVTOL企业动辄10亿美元以上的融资量相比,仍显差距。 据统计,近五年来,全国低空经济产业企业共获得728次创投融资,公开融资金额的事件占比达到35.58%。其中,金额在1亿元至10亿元区间次数最多,融资金额在1亿元以上的事件共92次,占比12.64%③。 目前,低空经济多数企业仍处于艰难求生阶段。如eVTOL制造商,虽受资本青睐,有一定资金注入,但研发成本高昂,从飞行器设计、测试到适航认证,花费巨大,且量产和市场投放尚需时日,盈利周期较长。 再如低空旅游运营者,前期设备购置、场地建设与人员培训投入多,运营时又受季节、天气、客流量限制,门票及服务收入难以覆盖成本。又如无人机物流企业也面临技术完善、空域协调、业务拓展难题,目前多依靠投资和补贴维系,距离稳定盈利尚需漫长过程。 在资本、政策的大量预期下,低空经济被市场认为存在过热和泡沫滋生。另外由于技术的可行性和实际应用尚未真正普及开来,不少低空行业相关企业被质疑仍处于概念炒作阶段。 但因飞机研制技术门槛高,泡沫仍多在外围。而且适度泡沫可促进技术发展和市场探索。泡沫并非全无益处,可留下有价值的技术和企业。 然而,需警惕过度泡沫,防范行业“过热”,保持冷静思考和缜密布局,以实现健康可持续发展。 据《经济观察报》报道,零重力飞机在此次珠海航展签下的近百架飞机,主要被浙江余杭、河南郑州以及云南相关开发区买下。此前,零重力飞机已与多个地方政府签订了累计2000架的订单,这些地方政府承诺,未来几年会陆续采购零重力的飞机。 业内人士分析,地方政府的目的是通过订单将企业吸引到当地,最终实现落户和生产设施的布局。 总之,低空经济更本质的核心,还是在经济,低空经济本身就是经济现象,所以还是应从经济发展的角度去考虑它,应该看作是人们的一种新的生活方式引发的新的经济形态。各地政府需要找准比较优势、错位发展,才能将低空经济打造为地区经济增长新引擎。 若想更多了解低空经济相关内容,还可以点击下方链接查看南山所此前发布文章。例如《eVTOL产业如何国内“起飞”?》一文中,概述了国内eVTOL(电动垂直起降飞行器)产业的发展现状与前景。同时指出,在政策支持下,eVTOL技术迅速发展,多种技术构型并存,但尚未形成最佳方案,仍面临适航认证、基础设施标准等挑战。 另外在《低空经济,如何高飞?》一文中,介绍了中国低空经济的快速发展及其广阔前景。国家和地方政府相继出台多项政策支持低空经济,深圳等地已成为低空经济发展的先行者。深圳不仅形成了完整的无人机产业链,还在低空飞行应用场景方面积累了丰富经验。但是尽管中国低空经济取得显著进展,但在通用航空机场数量、技术突破等方面仍与发达国家存在差距,未来需加强多方合作,共同推动低空经济市场的发展。 (因篇幅有限,更多详细内容欢迎联系我们)

*深圳市南山科技事务所原创出品,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。

《低空经济系列(一):万亿低空经济蓝海,这三类需求将率先破局!》,增城产投研究院《珠海航展:低空经济提前过年?》,eVTOL认真观察①https://mp.weixin.qq.com/s/PUkLt8Pn3cKuEm58bwt6-Q,经济日报②https://baijiahao.baidu.com/s?id=1816104854892570217&wfr=spider&for=pc,经济日报③https://finance.sina.cn/2024-11-06/detail-incvczxs9809421.d.html,上海证券报